珞珈山下,科学之光点亮新生梦想。

9月16日晚,武汉大学生命科学学院2025级全体本科生迎来了一场别开生面的“开学第一课”。中国科学院院士舒红兵教授应邀为新生作专题报告,分享了他在病毒与免疫领域的科学人生。院长李国红、党委书记程连珍、副书记谢林桥、本科生辅导员郭喆、张雨晴、毛贯州,以及全体2025级本科生共同参加。

生命科学学院院长李国红教授主持大会。李院长首先详细介绍了舒红兵院士的学术生涯和突出成就,对他毅然回国效力、推动我国免疫学发展的科学家精神表达了崇高敬意。

苦难童年:从6分到第一的逆袭之路

舒红兵院士从自己的童年讲起。家境贫寒的他,从小村庄考到县里最好的高中。他直到高中才开始学习英语,起步艰难。“第一次英语靠蒙选择题得了20多分,化学只考了6分。” 但他骨子里那股不服输的劲头却被激发了出来,以超乎常人的毅力奋起直追,最终英语和化学都在班上位列第一名,顺利进入兰州大学。

人生转折:从抗拒生物到爱上科研

“我最初想学化学,却被生物系动物学专业录取,一开始有些抗拒。”舒院士坦言,直到大一下学期他才下定决心好好学习生物学,此后每学期总成绩都拿第一。本科毕业后,他获得了动物学专业唯一一个保研名额,却因体育挂科失去了资格。但“塞翁失马,焉知非福。”舒院士考研进入中国医学科学院基础医学研究所,从事基因治疗相关研究,走上了更高的平台。

海外征程:20美元与每周工作7天的拼搏

带着仅有的20美元,舒红兵赴美国密西根大学担任科研助理。他每周工作7天,每天工作15小时,在这期间发表了第一篇英文论文,研究肿瘤坏死因子(TNF)介导的炎症反应。此后,他先后在Emory大学攻读博士学位,在Tularik公司的世界上生物技术的先驱、美国科学院院士David Goeddel指导下进行博士后研究。1998年,舒红兵被聘任为美国犹太医学研究中心的助理教授,并于2003年晋升为长聘副教授,获得了包括3项NIH R01基金的~700万美金科研经费。

毅然归国:从破旧实验台到世界级发现

尽管在美国拥有良好的个人待遇和充足的科研基金,舒红兵依然选择回国,想要为祖国的生物学发展尽一份力。

他先在北京大学任特聘教授,在简陋的条件下,建立科研团队,培养研究生,发现了病毒免疫的关键接头蛋白VISA。2005年他全职加入武汉大学,招收新的研究生,从事病毒与免疫研究,在武汉大学相对落后的实验条件下与世界顶级实验室竞争,发现了另一个病毒免疫的关键接头蛋白MITA。

“科研竞争很激烈,我们很多重要发现都被别人抢发过。”舒院士坦诚地分享了自己的挫折经历,鼓励同学们要有拼搏精神。

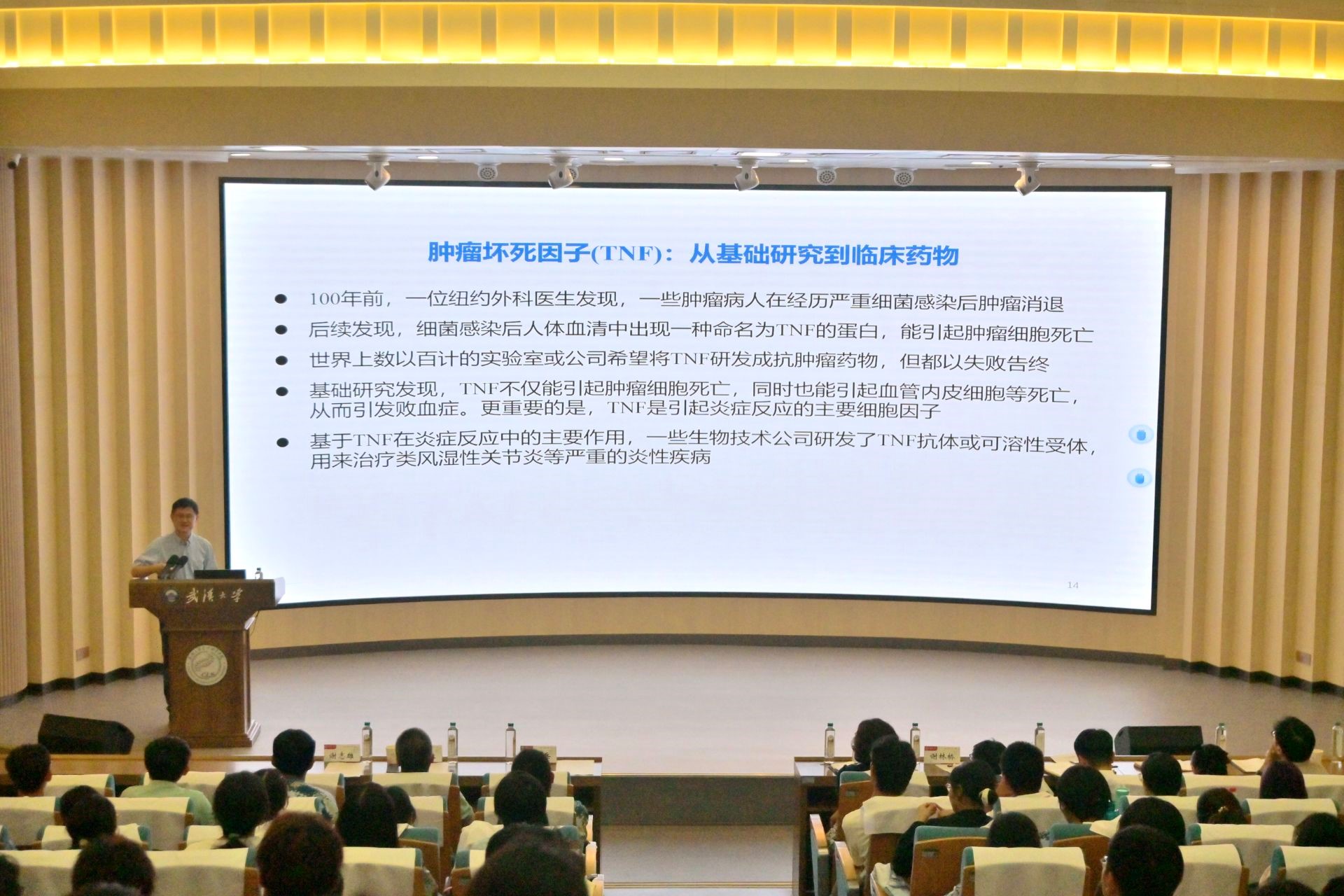

科学探索:从基础研究到临床应用

在报告中,舒院士还深入浅出地介绍了基因治疗地中海贫血、CAR-T辅助治疗白血病、接头蛋白MITA的发现与信号转导通路等前沿领域,帮助同学们开阔视野,探索未来的研究方向。

互动答疑:启迪思维,指引方向

互动环节,同学们踊跃提问。舒院士就同学们关注的一些生物学机制、科研方向选择、平衡科研与生活等予以解答,鼓励同学们多尝试、多探索、不畏失败、持之以恒的努力奋斗。

报告会最后,院长李国红做总结发言。他由衷感谢舒红兵院士为新生带来的精彩分享,勉励同学们以舒红兵院士为榜样,勤勉研学,勇于探索,在生命科学的广阔天地中书写自己的精彩篇章。

这堂“开学第一课”不仅是一场科学盛宴,更是一次精神的洗礼。舒红兵院士以他的人生经历向新生们传递了一个坚定信念:无论起点何处,只要坚持梦想、持续努力,每个人都能在科学道路上走出自己的辉煌征程!

文字:李怡繁、张雨晴

图片:闫嘉璐、蒙锴